Rapporto ecomafia 2011: il veneto in cifre (da inchiesta Mafie in Veneto)

02/04/2012Veneto, quali anticorpi contro la malavita?

02/04/2012Riciclaggio, estorsioni, omicidi, usura. Nella regione italiana turistica per eccellenza, si registrano reati associabili alla criminalità organizzata, perpetrati da loro esponenti e affiliati , grazie anche alle complicità ottenute sul territorio da colonizzare. Queste pagine rappresentano una sorta di viaggio tra le mafie e i tipi criminali che “nuotano” nel particolare ambiente tra Dolomiti e lago di Garda

, grazie anche alle complicità ottenute sul territorio da colonizzare. Queste pagine rappresentano una sorta di viaggio tra le mafie e i tipi criminali che “nuotano” nel particolare ambiente tra Dolomiti e lago di Garda

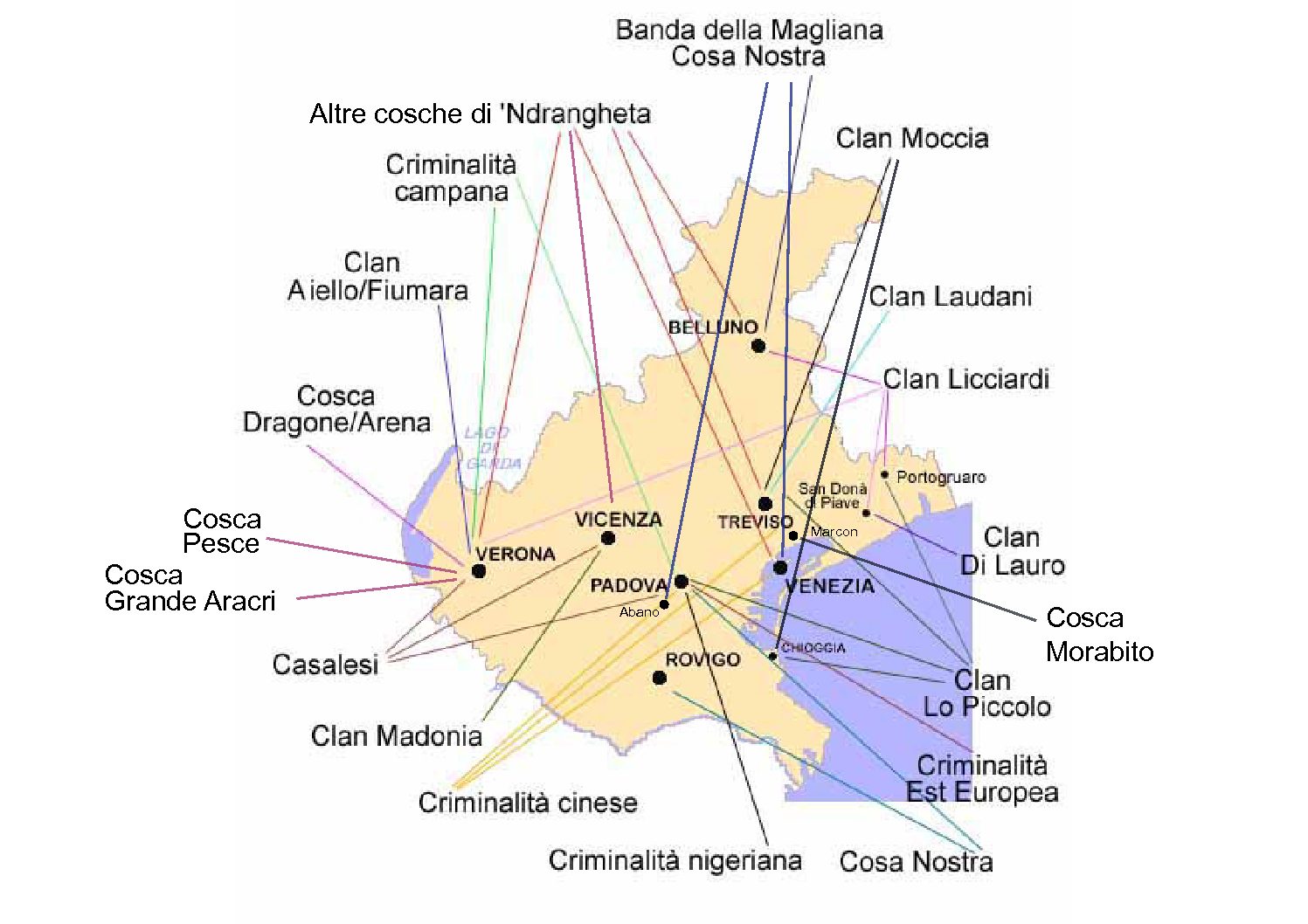

Il Veneto: regione ricca, tranquilla, strategica. Il benessere economico, la sua conformazione geografica, la presenza del casinò la trasformano però in un goloso piatto per le organizzazioni di stampo mafioso che custodiscono le proprie salde radici al di là del Rubicone. Sfogliando le carte delle numerose inchieste, ci accorgiamo infatti che nessuna zona del Veneto è esente da queste e altre presenze. Talvolta l’insediamento avviene attraverso qualche singolo elemento, altre volte con più soggetti appartenenti alle stesse organizzazioni (ad esempio nella provincia di Venezia), o con intere famiglie di sangue, come succede ormai da anni in alcuni paesi del Veronese. Cosa nostra, per esempio, ha fatto parlare di sé attraverso la presenza del clan Licciardi; la ‘ndrangheta incombe come una inquietante ombra dietro a una delle costruzioni più prestigiose realizzate negli ultimi anni nella laguna veneziana: un hotel a cinque stelle che fa bella mostra di sé all’isola di San Clemente. Si sussurra poi che la criminalità calabrese sia “silenziosamente e invisibilmente” presente anche in altre strutture ricettive situate nei dintorni del capoluogo veneto, specialmente in un nuovo quattro stelle a pochi risicati metri dall’autostrada. Fra le calli e i campielli di Venezia sembra abbia voluto esserci anche la Sacra corona unita, la più giovane e fragile fra le organizzazioni di stampo mafioso, interessata ad acquisire locali storici lungo calle della Mandola, a pochi passi dalla Basilica di San Marco. La camorra non è stata da meno, insediandosi nel territorio con affiliati al clan Moccia di Afragola o provenienti da Casal di Principe.

Volti e storie criminali. Nel gennaio dello scorso anno a Mozzecane, paese di nemmeno settemila anime situato lungo la statale 62 che da Verona conduce a Mantova, i carabinieri del Ros del Veneto – in un’operazione congiunta con i colleghi dei Comandi di Verona, Brescia e Reggio Calabria – hanno arrestato Francesco Bartucca, di Filadelfia (in provincia di Vibo Valentia). Il cinquantenne era già finito in carcere nel 1999 con l’accusa di estorsione, al quale si aggiunsero i reati di associazione mafiosa e omicidio (nel 2003). In affidamento ai servizi sociali, l’uomo aveva ottenuto la possibilità di lavorare in una società operante nel settore degli autotrasporti: si trattava della “Roccotrasporti”, azienda intestata alla moglie Maria Anello (con lui arrestata) e di proprietà del cognato, Rocco Anello, boss della cosca di Filadelfia oggi rinchiuso nel carcere di Reggio Calabria. Secondo gli investigatori il trasporto della droga, che avveniva regolarmente a bordo di camion, era organizzato proprio all’interno dell’azienda, e non c’è da escludere che nel business fosse coinvolto pure il figlio della coppia, Cristofer, già in carcere dal 2009. In manette con i Bartucca anche due cittadini albanesi – uno, operaio agricolo in un’azienda della zona, l’altro, nullafacente, residente nel Bresciano – e alcuni veronesi. Francesco Bartucca è considerato il capo di una organizzazione calabro-albanese dedita allo spaccio di ecstasy e cocaina in alcuni centri del nord Italia, specialmente nelle provincie di Verona, Brescia, Milano e Bologna. Un’organizzazione pericolosa, definita dai carabinieri “la proiezione veronese della cosca ‘ndranghetista Anello-Fiumara”. Secondo gli investigatori, nel sodalizio criminale sarebbero girate anche delle armi: le indagini hanno permesso di accertare infatti che in un’occasione il cinquantenne avrebbe chiesto a un meccanico scaligero di disfarsi di una pistola, una semiautomatica calibro 22, utilizzata a Milano per compiere un omicidio. L’arma, tagliata con il flessibile, era stata poi recuperata nel lago di Garda.

A Padova, il 14 aprile 2011 sono state arrestate una trentina di persone accusate di aver costituito un’associazione legata al clan dei Casalesi e capeggiata dal trentatreenne napoletano Mario Crisci, esperto in usura e in estorsioni ai danni di piccoli imprenditori locali. L’organizzazione si estendeva nelle provincie del Veneto ad esclusione di Venezia, “fagocitando” un centinaio di imprese che, a causa della crisi, versavano in condizioni economiche difficili. Ad affiancare Crisci, soprannominato ’o dottore, c’erano Antonio Parisi (condannato per concorso esterno in associazione mafiosa), che si divertiva a girare tra Padova e Vicenza al volante di una fiammante “Audi Q7”, e Massimo Covino. «È stato estirpato un cancro mafioso dall’imprenditoria sana del Veneto – ha commentato con soddisfazione il procuratore di Venezia, Luigi Delpino – in quanto l’operazione ha smembrato un pericolosissimo sodalizio che in un contesto di crisi economica e di debolezza finanziaria nel settore della piccola e media imprenditoria del nordest, di crisi di liquidità e di accesso al credito istituzionale, ha utilizzato sistemi tradizionali mafiosi per introdursi nel mercato imprenditoriale veneto con effetti devastanti». Pochi mesi prima, sempre a Padova, un’inchiesta della Procura aveva azzerato i vertici del gruppo criminale Catapano, accusato di aver rilevato e truffato otto piccole imprese in affanno, sei delle quali venete. A capo di questa holding napoletana che vanta molteplici interessi – dagli hotel alla finanza, dalle consulenze all’editoria: partecipa infatti alla proprietà del quotidiano “La Notte” – , c’erano i fratelli Giuseppe e Carmine Vincenzo, arrestati per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla bancarotta fraudolenta. La tecnica che utilizzavano consisteva nel proporre agli imprenditori in difficoltà dei piani di ristrutturazione che erano, in realtà, finalizzati allo svuotamento delle ditte, anziché al loro risanamento. Dall’ombra del gruppo Catapano è successivamente spuntato il nome del clan Gionta di Torre Annunziata. Ad essere accusato di truffa, falso, violazioni del testo unico bancario, reimpiego di denaro di provenienza illecita con l’aggravante della consapevolezza di agire per il clan dei Casalesi è stato, nel dicembre 2011, anche un imprenditore originario di Udine ma da molto tempo residente a Vicenza: Gian Giuseppe Carpenedo, 49 anni, con una lunga esperienza nel settore della ricerca e della compravendita di negozi all’interno dei centri commerciali. Carpenedo è finito nei guai, e in una cella del carcere Pio X di Vicenza, proprio a causa di un centro commerciale (poi nemmeno realizzato): quello di Madonna di Briano, nel Casertano, pomposamente chiamato “Il principe”. Dietro a “Il principe” si celava un progetto presentato dalla Vian srl, impresa con un capitale sociale di 10mila euro amministrata da Caterina Corvino, la moglie dell’ex dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Casal di Principe, Nicola Di Caterino, a sua volta in rapporti con il deputato Pdl “in odor di camorra” Nicola Cosentino. In occasione dell’operazione per la realizzazione del centro commerciale, l’imprenditore veneto – tornato nel frattempo libero perché mancano, contro di lui, quei gravi indizi di colpevolezza che giustificano la custodia cautelare in carcere – avrebbe coltivato relazioni con Di Caterino, considerato “uomo dei Casalesi” dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia campana. Nella rete dell’inchiesta denominata “Il principe e la (scheda) ballerina”, che ha portato in carcere 56 persone, è rimasto impigliato pure l’onorevole Cosentino, per il quale nel gennaio scorso la Camera dei Deputati ha respinto la richiesta di arresto avanzata dai giudici di Napoli. Anche il cinquantaseienne Nicola Imbriani, braccio destro del boss Giuseppe Polverino, a tutt’oggi irreperibile, nel gennaio 2012 ha perso “la libertà” in Veneto. L’uomo, latitante originario di Quarto Flegreo, in territorio Partenopeo, si nascondeva a Brugine, nel Padovano, a pochissimi chilometri da quella Campolongo Maggiore che ha dato i natali al boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, e a molti dei suoi accoliti. A Brugine Imbriani, soprannominato la volpe, era arrivato dopo essere sfuggito ad un blitz dei carabinieri che nel maggio 2011 aveva portato in carcere una quarantina di affiliati accusati di vari reati (tra cui di associazione di stampo mafioso) e viveva in una casa messa a disposizione da un complice, poi arrestato insieme ad un altro favoreggiatore. Il potente clan Polverino, da sempre attivo nel settore dell’edilizia, per gli investigatori napoletani sarebbe oggi l’unica “compagnia di costruzioni” dell’area Flegrea a poter lavorare del tutto indisturbata. Se negli ultimi tempi, grazie al libro Gomorra, la cosca di Casal di Principe ha subito un’impennata di notorietà i cui effetti si sono propagati a livello planetario, fino alla prima metà degli anni Novanta non c’erano, in Italia, organizzazioni più conosciute e temute di Cosa nostra. A quell’epoca, due boss latitanti del calibro dei fratelli Graviano – Giuseppe e Filippo, condannati per associazione mafiosa e per le stragi del 1993 a Firenze, Milano e Roma – avevano trovato rifugio ad Abano Terme, la famosa località termale distante solo una decina di chilometri dal centro storico di Padova. Accompagnati dalle rispettive fidanzate, i due capimafia avevano preso alloggio in un appartamento in piazza Mercato procurato loro da un concittadino residente nel centro aponense. Antonio Vallone, questo il nome del “fiancheggiatore” (per il reato di favoreggiamento è stato infatti arrestato nel 2000), è un anziano signore noto nel mondo delle telecomunicazioni, essendo stato il proprietario dell’emittente “Telesud” di Palermo. Ma i Graviano non sarebbero stati gli unici “uomini d’onore” vicini a Vallone: nel decreto del Tribunale palermitano che ha disposto il sequestro di immobili e altro (intestati a lui, alla moglie e ai figli), emergono anche i nomi di Antonio Calvaruso, factotum di Leoluca Bagarella e collaboratore di giustizia, di Salvatore Bruno e di un altro celebre “pentito”, il medico di Cosa nostra Gioacchino Pennino.

Nella primavera del 2009, a Verona, aveva finito la propria “corsa” Giacomo Cavalcanti detto ’o poeta, considerato uno dei “pezzi” più preziosi della camorra degli anni Ottanta nonchè uno dei capi della Nuova famiglia. L’uomo, da qualche tempo trasferitosi nel capoluogo scaligero dove pure lavorava (era titolare di un’azienda che commercializzava schede telefoniche), era stato condannato dalla Corte d’assise di Napoli a ventiquattro anni di reclusione per un omicidio commesso nel 1985 allo scopo di intimidire il clan rivale. Uscito nel 2010 da Poggioreale e tornato nella propria abitazione veronese in via Cà di Cozzi, oggi scrive favole per bambini.

Nel maggio 2011 il Tribunale di Venezia entra invece a gamba tesa negli affari di camorra portati avanti da qualche anno, da alcuni soggetti, in riva al lago di Garda. Nel 2005 Francesco Peluso e il figlio Renato si erano macchiati infatti del reato di favoreggiamento aiutando il boss Vincenzo Pernice, appartenente all’Alleanza di Secondigliano, a eludere una maxi operazione anticamorra condotta dalla Procura di Napoli. La retata risale al 5 luglio 2004; Pernice riuscirà a restare latitante per sei mesi, fino al 15 gennaio 2005, giorno in cui viene arrestato. Padre e figlio Peluso, residenti a Castelnuovo del Garda, sono stati condannati a due anni di reclusione. I loro non sono però gli unici nomi campani che trapelano dalle carte del Tribunale di Venezia. Vi sono infatti anche quelli di Ciro Cardo, residente a Peschiera del Garda, cognato di Pernice e di Pietro Licciardi, condannato a sei anni per usura ed esercizio abusivo del credito; e di Salvatore Longo, quest ultimo con una pena di 8 anni e sei mesi per usura da scontare. Anch’egli cognato del boss camorrista, è inoltre nipote di Egidio Longo, a sua volta arrestato. Ciro Cardo e i due Longo appartengono alla camorra “dei colletti bianchi” che ha scelto di insediare la propria attività imprenditoriale finalizzata al riciclaggio dei capitali criminali nella regione con il Pil tra i più alti d’Italia. Il sorvegliato speciale Ciro Cardo, titolare della pizzeria “La taverna di Pulcinella” a Peschiera del Garda, aveva messo in piedi insieme con i due complici un giro usuraio di affari stimato intorno ai 3 milioni di euro: denaro che veniva reinvestito nell’acquisto di immobili a destinazione produttiva in località turistiche di grande rilievo come Sirmione o, appunto, Peschiera, frequentatissime per dodici mesi all’anno. Le vittime erano commercianti di capi in pelle e ambulanti in difficoltà economiche i quali, a fronte del prestito di una certa somma, venivano strangolati con tassi usurari che arrivavano a toccare anche il 400 per cento. Imprenditori del crimine a tutto tondo, Cardo ed Egidio Longo sono stati arrestati il 6 ottobre 2009 dalle Direzioni investigative antimafia del Veneto, di Napoli e di Roma e dai carabinieri di Peschiera, e condannati per usura ed esercizio abusivo del credito. Il più giovane dei Longo, coinvolto nella stessa operazione (denominata “Benaco”, nome del lago di Garda nella pronuncia localmente diffusa, n.d.r.), a tutt’oggi è ricercato.

Nel giugno 2011, tra il lago di Garda e il golfo di Napoli, la mannaia della Direzione investigativa antimafia veneta si abbatte su alcuni immobili di pregio (situati a Desenzano, nel Bresciano, ma anche a Verona, Napoli e Ischia) per un valore di due milioni di euro riconducibili a Salvatore Cautero, un pregiudicato quarantasettenne di origini campane e residente a Brescia, su cui la Procura scaligera ha messo gli occhi da tempo. L’uomo è indagato per associazione per delinquere finalizzata all’usura ed altri reati contro il patrimonio; secondo gli inquirenti, infatti, vi sarebbe una notevole discrepanza tra i redditi dichiarati da Cautero – circa 23 mila euro nell’arco di due anni – e le proprietà a lui riconducibili, acquistate con i guadagni dell’attività di “strozzino” schermata da una concessionaria d’auto, di cui lo stesso pregiudicato risulta esserne stato il titolare. L’organizzazione criminale che lo vedeva a capo aveva un modus operandi semplice e redditizio: dopo aver agganciato imprenditori in difficoltà economiche, praticava loro prestiti su cui venivano applicati tassi da capogiro, che arrivavano a sfiorare il 200 per cento. Coloro che non intendevano sottostare ai suoi metodi venivano minacciati molto pesantemente; a patire la stessa sorte erano anche i famigliari degli imprenditori “ribelli”, specialmente i figli. In più di una occasione, il pregiudicato e i suoi uomini avevano intimato agli imprenditori di conoscere l’asilo che frequentavano i loro bambini, arrivando persino a farsi vedere all’esterno dell’edificio scolastico.

Un mese dopo – il 28 luglio 2011 – è Domenico Multari, un imprenditore di 47 anni della provincia di Crotone ma residente a Zimella (Vr), a finire nel mirino della Dia di Padova. Conosciuto nell’ambiente criminale con il soprannome di Gheddafi, a lui sono stati ricondotti case, una società edile e terreni agricoli ubicati a sud del capoluogo scaligero, a Zimella e Gazzo, per un valore di 3 milioni di euro. Multari ha alle spalle condanne per sequestro di persona, omicidio colposo, ricettazione e bancarotta fraudolenta ed è sospettato di appartenere alla cosca calabrese Dragone-Arena, attiva nella zona del Crotonese e ramificata nel nord Italia, soprattutto nella provincia di Reggio Emilia.

Zimella e Crotone sono luoghi che fanno capolino anche in un’altra vicenda, avvenuta questa volta in Calabria il 19 gennaio 2011. Tra Zimella e la vicina Arcole, nella parte orientale della provincia, vivevano e lavoravano infatti Alfredo Grisi e il fratello Giuseppe, rispettivamente di 39 e 40 anni, titolari della “Griselli”, azienda che dava lavoro a una trentina di persone e che ha partecipato alla costruzione dell’ospedale “Fracastoro” di San Bonifacio. I due uomini si erano recati nella città celebrata da Erodoto insieme a un altro fratello, il quarantaduenne Francesco, a riscuotere un credito di 30 mila euro per la vendita di un acquascooter. Ad un certo punto tra gli imprenditori e Antonio Giordano, titolare della concessionaria di moto “Maxi scooter”, è scoppiato un alterco, culminato con l’apparizione di una pistola impugnata dal fratello del proprietario, Gianfranco, legato alla cosca ‘ndranghetista Vrenna e condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Investiti da una pioggia di pallottole, Alfredo e Giuseppe sono morti sul colpo. Francesco Grisi, invece, è rimasto gravemente ferito. Per il duplice delitto Gianfranco Giordano è stato condannato al’ergastolo. Anche il comune di Garda, importante località di villeggiatura bagnata dal lago omonimo e distante una quarantina di chilometri dal capoluogo veronese, è da qualche tempo al centro delle mire delle ‘ndrine. Secondo gli inquirenti, infatti, il Consorzio edile “Primavera” di Reggiolo (Reggio Emilia), il gruppo di imprese che nel 2009 ha vinto l’appalto per la realizzazione di una isola ecologica comunale in località Risare – per un importo di quasi un milione di euro – insieme alla società “Giada”, sarebbe in realtà “in odor di mafia”: proprio per questo nel 2010, a seguito di una interdittiva del prefetto di Reggio Emilia, il “Consorzio Primavera” e “Giada srl” hanno perduto la certificazione antimafia (provvedimento confermato l’anno dopo dal Consiglio di Stato). L’allora sindaco di Garda, Davide Bendinelli, ha cercato di gettare acqua sul fuoco spiegando che, al tempo dell’assegnazione dell’appalto, i documenti presentati dal Consorzio erano in regola. Ma chi si nasconde – si fa per dire – dietro al Consorzio? Innanzitutto la ditta “Edilsesso sas” di Floro Vito Salvino & C, dichiarata fallita nel maggio 2010 (fatto che, guarda caso, non ha portato il trentanovenne socio accomandatario Vito a mutare il proprio elevatissimo tenore di vita); poi – lo ricorda il giornalista e scrittore Benny Calasanzio nell’articolo “’Ndrangheta all’assalto del Veronese” – il fratello di Salvino, Giuliano Floro Vito, che “risultava sottoposto agli arresti domiciliari in provincia di Reggio Emilia e sorvegliato speciale per fatti riconducibili all’associazione per delinquere finalizzata all’usura, ed era già stato in passato oggetto di segnalazioni all’autorità giudiziaria per associazione per delinquere di tipo mafioso, oltre ad essere stato segnalato per la frequentazione con il nipote del defunto boss della cosca Dragone di Cutro […]”. La sentenza prosegue precisando “che anche per l’immediata vicinanza dei comuni di residenza dei due fratelli, nati nel Crotonese, era concreto il rischio di infiltrazione da parte della cosca mafiosa Grande Aracri (del boss Nicolino, ndr) di cui Giuliano era considerato un affiliato; che la Edilsesso aveva intrattenuto rapporti commerciali con società di cui è socio accomandatario il fratello Giuliano e con altri soggetti vicini alla suddetta cosca operante in Reggio Emilia; che Floro Vito Salvino aveva intrattenuto rapporti con più individui interessati da segnalazioni di polizia per svariate tipologie di reato, alcuni dei quali anche vicini alla cosca Grande Aracri di Cutro”. Ma a puzzare di mafia non sarebbero solo i Floro Vito bensì anche le altre imprese appartenenti al “Consorzio Primavera” oltre al suo procuratore legale, Raffaele Todaro. Todaro, sottolinea ancora il verdetto del Consiglio di Stato, “risultava legato da vincolo familiare con il boss della ‘ndrangheta Dragone Antonio” per averne sposato la figlia, e presumibilmente vicino “alla cosca Grande Aracri, a fronte dell’adesione al “Consorzio Primavera” di imprenditori riconducibili a questo gruppo, anche in considerazione di una situazione di verosimile accordo tra il clan Dragone e la cosca avversaria per il più fruttuoso esercizio delle attività illecite in ambito reggiano”. “Non vi sembra abbastanza chiaro il quadro che ne emerge? – si chiedono

allarmatissimi alcuni residenti di Garda nel blog Gardaline – : siete convinti ora, cari concittadini gardesani, che qualcos

a non quadra da anni? Si tratta di un caso sporadico o una infiltrazione massiccia? Sono arrivate le cosche?”. Si attendono risposte.

Il mafioso? Uno di noi. Nella Marca, in quel territorio noto ai più per il film Signore e Signori di Pietro Germi e per il vino Prosecco piuttosto che per la presenza mafiosa, nel mese di maggio 2011 è stato sequestrato un appartamento signorile acquistato da Francesco Ferran

te, sessantaseienne palermitano affiliato al clan Lo Piccolo. Anc

he in questo caso l’acquisto dell’immobile, situato in un residence a Cavasagra di Vedelago, sarebbe avvenuto per consentire il “lavaggio” del denaro “sporco”. Uno stratagemma, il suo, che rappresenta la spina dorsale del modus operandi mafioso. Appena prima di Ferrante, in Veneto lo hanno utilizzato i suoi “capi”, vale a dire gli allora latitanti Salvatore e Sandro Lo Piccolo, saliti fino a Chioggia e allungatisi fino alla vicina Piove di Sacco (Pd) per mettere le mani su un’ottantina di appartamenti in costruzione. Otto i milioni di euro che il candidato alla successione di Binnu P

rovenzano, insieme col figlio bon vivant, volevano investire con l’aiuto di un professionista del luogo e di un maresciallo delle Fiamme gialle. Ma i due boss, depositari di tanti segreti su Cosa nostra, non hanno avuto la fortuna che speravano e il loro progetto è stato sventato dalle forze dell’ordine.

Poco più in là, verso la laguna, dove l’aria è intrisa di salso, il 23 luglio le manette scattano ai polsi di Antonio Barra, furbo e robusto esponente dei Moccia radicati ad Afragola. Lo scenario è la “seconda Venezia” – il poetico soprannome di Chioggia – ma il clan camorristico aveva già fatto capolino nelle campagne trevigiane nel 1993 con Anna Mazza, l’irascibile vedova del boss Gennaro Moccia, inviata in soggiorno obbli

gato nel paesino di Codognè e fatta rientrare in Campania a seguito di una dura protesta dell’allora Liga Veneta. Barra, 44 anni, fratello della collaboratrice di giustizia Angela (ex amante di Francesco Bidognetti, uno dei “capi” di Casal di Principe), alternava l’attività “pulita” di pizzaiolo in un ristorante del Trevigiano a quella di membro di una organizzazione di “trasfertisti” che taglieggiava violentemente alcuni imprenditori veneti in cond

izioni di debolezza. Il suo non è un nome nuovo alle forze dell’ordine e alla magistratura: definito dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli “l’uomo della camorra a Treviso e a Venezia”, presso la Procura trevigiana ha accumulato negli anni ben ventiquattro fascicoli giudiziari. Nel 2002, tanto per togliere un po’ di polvere da qualche faldone, era finito nei guai per aver ripulito assegni rubati e truffato antiquari e gioiellieri; nel 2003, come componente dello spericolato racket delle pizzerie, aveva minacciato i titolari di diversi locali trevigiani, padovani e veneziani per indurli a cedere le loro attività al clan.

Il 29 luglio 2010, un uomo corre come ogni giorno tra le stradine che attraversano la periferia di Mogliano Veneto, paese a cavallo tra le provincie di Treviso e Venezia dove, da qualche mese, si è rifugiato. Nonostante l’età, corre sereno in tuta da ginnastica e con le scarpe tecniche ai piedi. Intorno alle nove, sudato ed esausto per la fatica, il runner si ferma. All’improvviso. Arrivato abbastanza vicino al circolo del tenn

is, nei pressi nel condominio di via Barbiero dove abita, viene bloccato e immediatamente ammanettato. “Vito Zappalà!”, esclama ad alta voce uno dei poliziotti. “Non sono io, vi state sbagliando”, replica sorpreso agli agenti della squadra Mobile di Treviso. Con il suo marcato accento catanese tenta di spiegare che probabilmente, anzi, sicuramente, si tratta di un errore, di uno scambio di persona, ma quando si accorge che tra i poliziotti trevigiani c’è qualche uomo della Mobile catanese e del Servizio centrale operativo della Polizia, capisce che è inutile continuare a negare. Quell’uomo canuto e dal fisico un po’ imbolsito che arriva dalla Sicilia e che da sedici settimane convive con un’ignara quarantottenne, non è chi dice di essere. Non è quel Rosario Vilardi, 54 anni, di Nicosia, com’era conosciuto in paese e secondo le generalità riportate sui documenti d’identità. Non

si tratta quindi di un uomo al di sopra di ogni sospetto, ma di Vito Zappalà, mafioso catanese di 61 anni legato al potente clan Laudani (a sua volta in affari con i Santapaola) che da undici vive in latitanza per sfuggire a una condanna a quasi trent’anni di carcere per traffico e spaccio di stupefacenti. Che ci fa a Treviso un soggetto così? Semplice. Segue da vicino, per conto della cosca che controlla la costa e l’entroterra catanese, il lucrosissimo business della droga che si sviluppa tra i porti italiano e belga. “Lontano dalla Sicilia si lavora meglio – avrà pensato prima di salire a nordest – lassù non ci sono i rifle

ttori della legge sempre puntati”. Zappalà però si sbagliava e in quella mattina di luglio, con quell’ultimo jogging, non gli rimane che dire addio alla libertà. Il curioso arresto viene ripreso dai media nazionali: nonostante ciò, non scuote più di tanto i veneti. In quell’estate di grande afa, i pensieri sono rivolti altrove: alla crisi economica ormai alle porte; alle troppe donne che tragicamente soccombono alla violenza degli uomini, dei “loro” uomini; ai bisticci della politica.

Lungo il litorale veneziano. Con i suoi

120 chilometri di lunghezza caratterizzati da zone a forte richiamo turistico come Jesolo lido, Caorle, Eraclea mare e Bibione, nel corso degli anni questo territorio ha contribuito a dare, sia pure senza volerlo, un’accelerata al radicamento della criminalità organizzata in Veneto. Da alcune indagini condotte dai carabinieri del Ros di Padova si evince quello che è il modus operandi adottato da diversi pregiudicati napoletani i quali – grazie alla gestione di pizzerie e tavole calde disseminate lungo le strade dello “struscio” estivo – sarebbero riusciti a costituire, nell’arco di trent’anni, un infallibile canale di pulitura del denaro provento di reato. Al centro delle operazioni non ci sono però solo le pizzerie: anche i negozi di abbigliamento in finta pelle – numerosi nelle località di mare – sono stati spesso utilizzati a questo scopo. Ne sa qualcosa Costantino Sarno, boss dell’Alleanza di Seco

ndigliano che a Caorle aveva trascorso la latitanza e che, sempre qui, il 14 febbraio 1998 era stato arrestato. Nel pittoresco paesino di pescatori affacciato sull’Adriatico, il criminale considerato l’erede designato di Gennaro Licciardi a’ scigna, non ci era capitato per caso. Da ben prima del suo arrivo molti negozi di finta pelletteria, gestiti da soggetti campani, venivano utilizzati come lavatrici per pulire decine di miliardi di lire frutto di usura e di altre attività fuorilegge. Questi sono i luoghi dove oggi operano anche imprese edili riconducibili a personaggi dalla fedina penale non proprio immacolata; ditte che, peraltro, negli ultimi dieci anni hanno partecipato a moltissimi appalti pubblici e privati. Sono soprattutto i Licciardi e i Lo Piccolo ad apprezzare molto queste zone. Il borgo medievale di Portogruaro,

in particolare, deve esercitare un fascino davvero magnetico sugli appartenenti alle loro cosche se il 15 gennaio 2005 proprio qui, a due passi dalle dolci colline del Friuli, sono stati arrestati il siciliano Michele Di Chiara e Vincenzo Pernice (ormai deceduto), cognato di Pietro Licciardi e tesoriere dell’omonimo clan: per diverso tempo Pernice è stato attivo tra le distese di sabbia del litorale veneziano e la zona del lago di Garda con una sorta di “filiale” veneta del clan. Portogruaro, in effetti, è un luogo speciale: vicinissimo alle spiagge, dista appena un centinaio di chilometri dalla casa circondariale di Tolmezzo, dove sono molti i detenuti rinchiusi per reati di mafia (nel 2003-2004 in questa blindatissima struttura ai piedi delle Alpi carniche vi è stato incarcerato proprio il boss Pietro Licciardi, conosciuto

come l’imperatore romano), è sufficientemente lontano dalle principali città del Veneto e del Friuli e, quindi, dalle attenzioni puntigliose delle forze dell’ordine. Proprio per queste caratteristiche, la cittadina bagnata dal fiume Lemene è una sorta di prima scelta per le organizzazioni criminali. Così è stato anche per i Casalesi, esperti nel trasporto e nello smaltimento illecito dei rifiuti tossici dal nord al sud, che qui hanno pure investito in

beni immobili e in terreni finiti sotto sequestro nel 2009. Ma, come abbiamo detto poco fa, è l’intera zona del litorale ad attrarre mafiosi e camorristi. A Eraclea, distante solo una trentina di chilometri da lì, nell’ottobre 2005 è terminata la latitanza di un affiliato al clan campano Di Lauro, Salvatore Gemito. Totore, questo il suo nome di battaglia, lavorava in una delle ditte gestite da imprenditori dell’area Flegrea che operano nel Sandonatese e, “a tempo perso”, controllava lo spaccio nelle piazze calde gestite dalla “famiglia”: Melito, Secondigliano, Scampia. Nello stesso anno, al culmine di un umido inverno, nella vicina Lignano Sabbiadoro (Ud) è stato arrestato un altro presunto camorrista legato ai Licciardi, Vittorio Persico. Il 28 maggio 2009 invece, ancora in provincia di Udine (a Santa Maria La Longa), i pesanti portoni del carcere si sono aperti per far entrare Salvatore Giordano, fedelissimo di Sarno.

L’asse Roma-Belluno. Al termine dell’autostrada A27, che nasce in territorio veneziano, lungo la tangenziale di

Mestre, si staglia Belluno. Anche in questa città e nella sua provincia, nota per aver visto nascere intellettuali come Dino Buzzati e uomini dalla grande coscienza civile come il sindacalista Guido Rossa, ucciso nel 1979 dalle Brigate rosse a Genova, sono transitati – e molto spesso hanno scelto di rimanervi – personaggi appartenenti a tutte le organizzazioni mafiose nazionali. Dapprima come soggiornanti obbligati, poi con altri status, compreso quello di latitante. Qualche soggetto divenuto collaboratore di giustizia è stato inviato nel Feltrino, qualcun altro nella cosiddetta Sinistra Pi

ave Valbelluna. Ad altri ancora all’ombra di quelle vette sono scattate le manette ai polsi, come è accaduto ad Edoardo Contini detto il romano: capo dell’omonimo clan camorristico che alla fine degli anni Ottanta, insieme con i Licciardi e i Mallardo, ha dato vita all’Alleanza di Secondigliano, Contini è stato arrestato nel 1994 a Cortina d’Ampezzo mentre festeggiava il Capodanno con caviale e champagne. La gran parte di questi soggetti, però, arriva ai piedi delle Dolomiti con uno scopo ben preciso: in

vestire nel mattone “ampezzano” e, in special modo, in quello dell’esclusivissima Perla. Anni fa si era mosso così anche Enrico Nicoletti, il “banchiere” della banda della Magliana il quale, per reinvestire i grossi proventi delle sue innumerevoli attività illegali, aveva acquisito il grazioso albergo “San Martino” sull’altopiano del Nevegal, poi confiscato nel 1996 e demolito nel maggio 2011. Tuttavia, uno dei primi a salire nel Bellunese è stato Angelo Calatafimi, conosciuto come Lillo ‘o pazzo, il quale, una volta arrivato in soggiorno obbligato, ha addirittura voluto restarvi. L’uomo, originario di Reggio Calabria, era salito agli onori delle cronache nel 1992 quando, insieme a tre corregionali e ad alcuni soggetti locali, era stato arrestato dalla squadra Mobile di Belluno poiché indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso (imputazione poi derubricata). Nel corso delle attività investigative era comunque emersa l’esistenza di una sorta di holding che controllava e gestiva appalti. Spingendosi decisamente ad ovest,

fino a sfiorare i confini con l’Emilia, si arriva nel Rodigino, tra le nebbie polesane, dove è accertata la presenza di personaggi provenienti dalle assolate Trinacria – tanto che, in tempi recenti, si è cercato anche qui il “tesoro” di Giuseppe Brusca u verru – e Calabria. Il territorio vicentino, poco più in là, vive invece di riflesso la condizione della confinante provincia veronese, facendo contestualmente anche da polo d’attrazione per soggetti molto vicini a Cosa nostra. Lo aveva dimostrato vent’anni fa il boss di Caltanissetta Giuseppe Piddu Madonia, che a Longare, a una decina di chilometri dal capoluogo, aveva scelto di vivere (sotto falso nome) e di controllare, per conto dell’organizzazione, il ramo deputato agli appalti di una ditta della zona, la “Berica costruzione” dei fratelli Giulio e Giacomo Thiene. A Longare, tra l’altro, nel 1992 il boss era stato arrestato dalla polizia ponendo fine così a sette anni di indisturbata latitanza. Ma quella plateale cattura non ha cancellato la presenza di affiliati al clan che porta il suo nome. Nel 2006 in provincia si è tornati a parlare di Piddu a’ chiacchiera: l’occasione è arrivata dal

tentativo di rapina e sequestro di due gioiellieri di Trissino, i fratelli Bovo, da parte di alcuni soggetti a lui vicini. Un anno dopo a Montecchio è stato fermato un altro appartenente alla cosca: il professore (pure lui) Giuseppe Barbieri mentre, nel 2010, la medesima sorte è toccata a un “insospettabile” portiere d’albergo di 47 anni, Massimo Antonio Dall’Asta, accusato di appartenere ad un’organizzazione legata a Cosa nostra che taglieggiava le imprese edili. Nemmeno il Sistema ha disdegnato il lusso di farsi circondare dal dolce profilo dei colli amati da Andrea Palladio. Per Vicenza, come ha ricordato Roberto Saviano in Gomorra, è passato infatti quel filo rosso che collega i Casalesi con la città di Aberdeen, in Scozia. Qui, per mezzo di bancarotte e truffe messe a segno attraverso società di comodo, si articolavano gli affari sporchi della camorra, in particolare del clan La Torre di M

ondragone. Nel 2010 sono state per questo iscritte nel registro degli indagati 32 persone, 14 delle quali vicentine.

Monica Zornetta (Narcomafie, 2012)