Bourlinguer, le avventure portuali di Cendrars approdano in italiano

17/04/2016

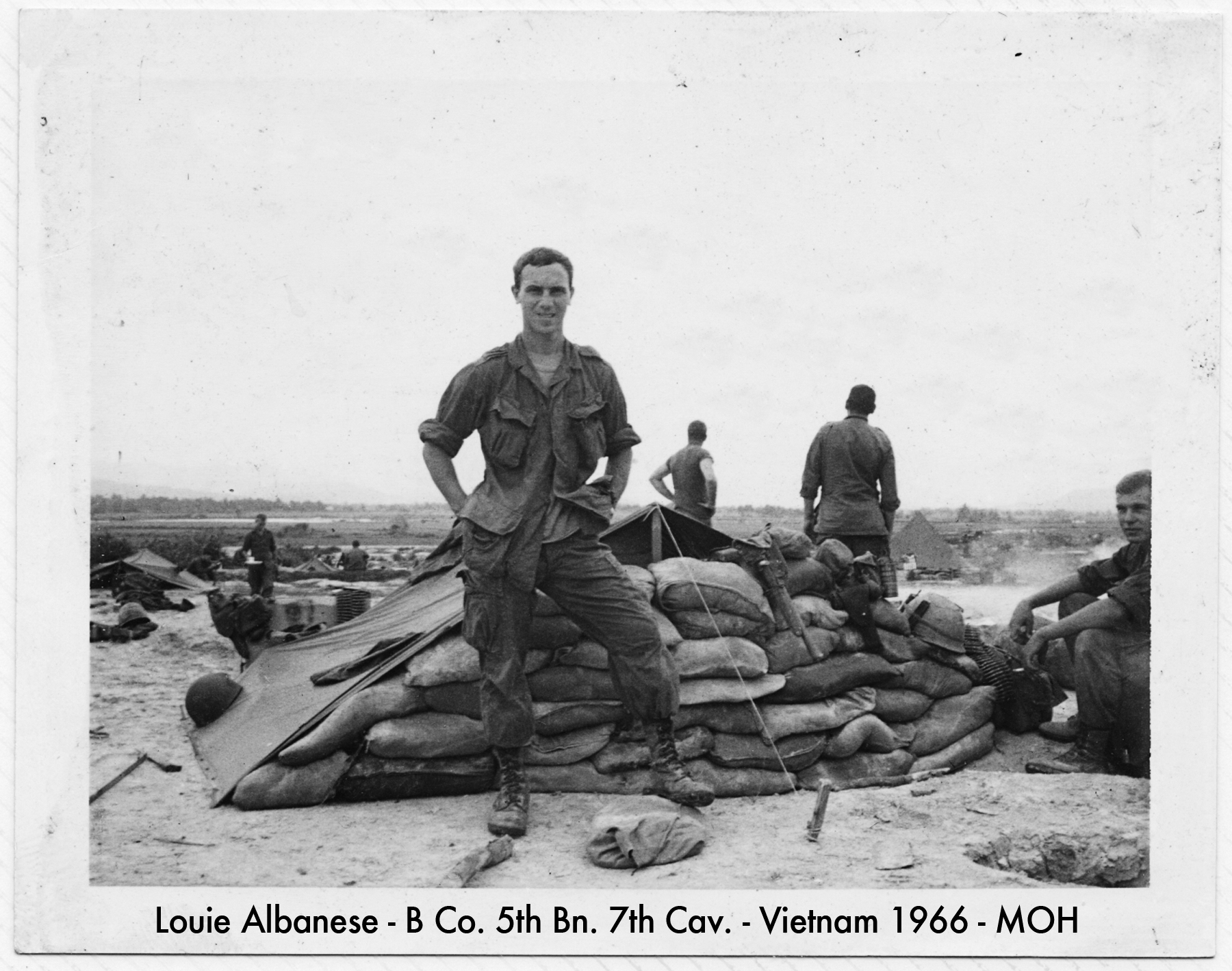

“Lewis” Albanese, il soldato di Vicenza che morì in Vietnam

30/11/2016

Se Goffredo Parise fosse ancora vivo chissà quali parole userebbe per raccontare gli anni di oggi. Le guerre, il terrorismo globale, l’esodo dei profughi, i nuovi poveri, la crisi della politica, l’ignoranza culturale e morale che li pervade. Non sapremo mai se si soffermerebbe con quello spirito che nell’ottobre 1973, un mese dopo il golpe di Pinochet, gli fece scrivere in un reportage per il Corriere della Sera da Santiago del Cile: “Quando uno scrittore decide di partire verso un paese sconvolto da avvenimenti politici e da azioni militari […] sa sempre dove andare; egli andrà naturalmente verso la parte più umile di quel popolo, verso la parte più povera, e diseredata, e illusa e delusa perché egli sa che soltanto da quella parte […] verrà a conoscere […] la realtà”.

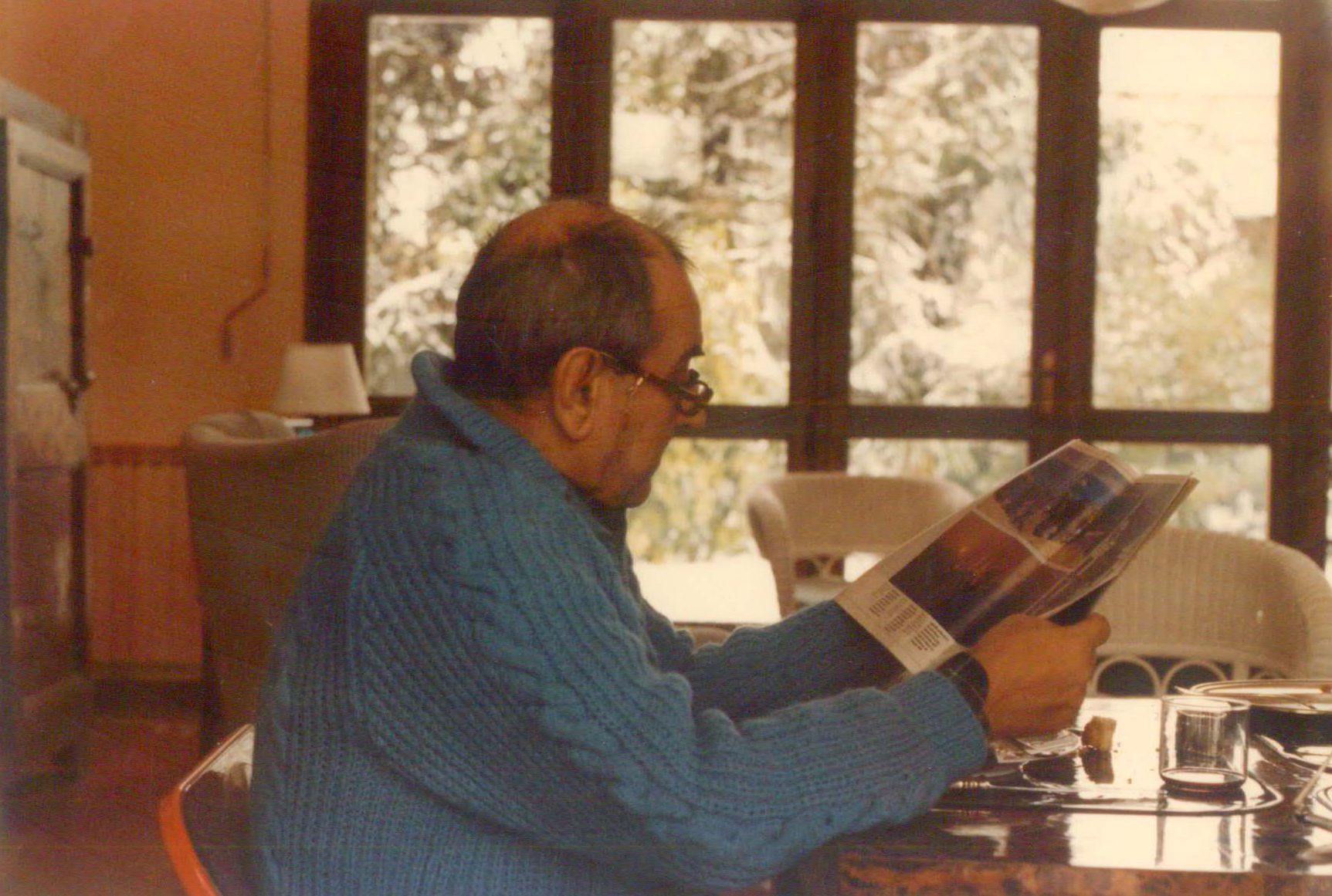

Il prossimo 31 agosto sono trent’anni anni che Parise non c’è più; stroncato da un male che lo aveva consumato portandolo quasi alla cecità. Ma poco prima di andarsene, a 56 anni, aveva dettato il proprio testamento: pochi fogli nei quali disponeva che la sua ultima casa a Ponte di Piave nonché i suoi lavori letterari continuassero a vivere per la collettività, e che le sue ceneri fossero sepolte in giardino, ai piedi del busto della Mademoiselle Pogany di Costantin Brancusi. Così è stato. I resti riposano sotto quel tappeto d’erba mentre la barchessa su due piani dove visse fra il 1984 e l’86 è divenuta un centro studi e un museo dove sono conservati oltre tremila documenti originali e dove, in quello che era l’atelier di Giosetta Fioroni, trova spazio la biblioteca comunale.

Ogni oggetto, opera d’arte, indumento custodito nella casa parla di lui, delle sue abitudini, delle passioni, dei rapporti che intratteneva con artisti, con intellettuali ma anche con persone semplici, come gli abitanti di quel paese a una ventina di chilometri da Treviso.

All’ingresso, appesi a un attaccapanni in legno intagliato dall’amico Vittorio Bergamo – il contadino analfabeta divenuto il protagonista del racconto “Bellezza” nei “Sillabari” – ci sono il suo Burberry e i suoi berretti in lana a più spicchi; sul mobile accanto, e lungo la parete di fronte, si trovano invece alcune opere degli artisti della Scuola di Piazza del Popolo ai quali nell’84 lo scrittore vicentino dedicò il saggio “Artisti”. Ci sono il triplice profilo parisiano in legno di Mario Ceroli, una grande tela di Mario Schifano e le buste postali che l’artista “maledetto” dipinse, affrancò e spedì a sé stesso nel ’75.

All’ingresso, appesi a un attaccapanni in legno intagliato dall’amico Vittorio Bergamo – il contadino analfabeta divenuto il protagonista del racconto “Bellezza” nei “Sillabari” – ci sono il suo Burberry e i suoi berretti in lana a più spicchi; sul mobile accanto, e lungo la parete di fronte, si trovano invece alcune opere degli artisti della Scuola di Piazza del Popolo ai quali nell’84 lo scrittore vicentino dedicò il saggio “Artisti”. Ci sono il triplice profilo parisiano in legno di Mario Ceroli, una grande tela di Mario Schifano e le buste postali che l’artista “maledetto” dipinse, affrancò e spedì a sé stesso nel ’75.

Varcata la soglia si apre un salone impreziosito dai tavoli in tartaruga e in corno di mucca e bufalo che lo scrittore aveva con sé nei precedenti anni romani; sembra di vedere l’intellettuale che odiava il potere e le ideologie a buon mercato avvicinarsi a uno di quei tavoli per accendersi una sigaretta, sorseggiare il bourbon preferito, mettere un disco di Ryuichi Sakamoto e godere di quella che considerava “la prima vera casa o meglio home” della sua vita. Non è difficile immaginarlo mentre accarezza il cane Petote o scherza con qualche amico giunto fin lì per trovarlo: Moravia, Fellini, La Capria. Aveva il gusto del macabro e, prima che la malattia ne corrompesse il corpo, si divertiva a spaventare chi gli stava vicino fingendosi moribondo: proprio lui che della morte aveva una paura tremenda”.

Verso la fine anche Giosetta Fioroni e la giovane donna di cui si era innamorato, Omaira Rorato, condivisero quelle stanze: sfinito dalle dialisi, dettò loro trenta poesie che vedranno la luce nel 1998. Insieme all’anima della pop art italiana (ancora Schifano con uno dei celebri “Incidenti” d’auto e poi Luigi Ontani e Franco Angeli con il suo omaggio a uno degli amori dello scrittore, gli sci) dentro la casa se ne coglie un’altra: è l’anima del Giappone, scoperta dall’ateo – ma spirituale – Parise nel 1980 e narrata in “L’eleganza è frigida”. I caratteri di essenzialità e universalità di quella cultura, matrici anche dei suoi “Sillabari”, si rivelano nel rigoroso Ensō, lo zero Zen memoria eloquente di quel viaggio, che da solo occupa la stretta parete che dà sul giardino.

Verso la fine anche Giosetta Fioroni e la giovane donna di cui si era innamorato, Omaira Rorato, condivisero quelle stanze: sfinito dalle dialisi, dettò loro trenta poesie che vedranno la luce nel 1998. Insieme all’anima della pop art italiana (ancora Schifano con uno dei celebri “Incidenti” d’auto e poi Luigi Ontani e Franco Angeli con il suo omaggio a uno degli amori dello scrittore, gli sci) dentro la casa se ne coglie un’altra: è l’anima del Giappone, scoperta dall’ateo – ma spirituale – Parise nel 1980 e narrata in “L’eleganza è frigida”. I caratteri di essenzialità e universalità di quella cultura, matrici anche dei suoi “Sillabari”, si rivelano nel rigoroso Ensō, lo zero Zen memoria eloquente di quel viaggio, che da solo occupa la stretta parete che dà sul giardino.

Monica Zornetta (Avvenire, 31 agosto 2016)